もりハグ!広場

【もりハグ!勉強会(2025年3月15日開催)レポート その1】里山林業メガネをかける

先日3月15日に開催されたもりハグ!勉強会の報告です。

栃木県県北環境森林事務所 津布久(つぶく)隆さん

(一社)農山漁村文化協会 編集局 農林園芸書グループ 蜂屋基樹さんのお二人をお招きしオンラインで開催しました。

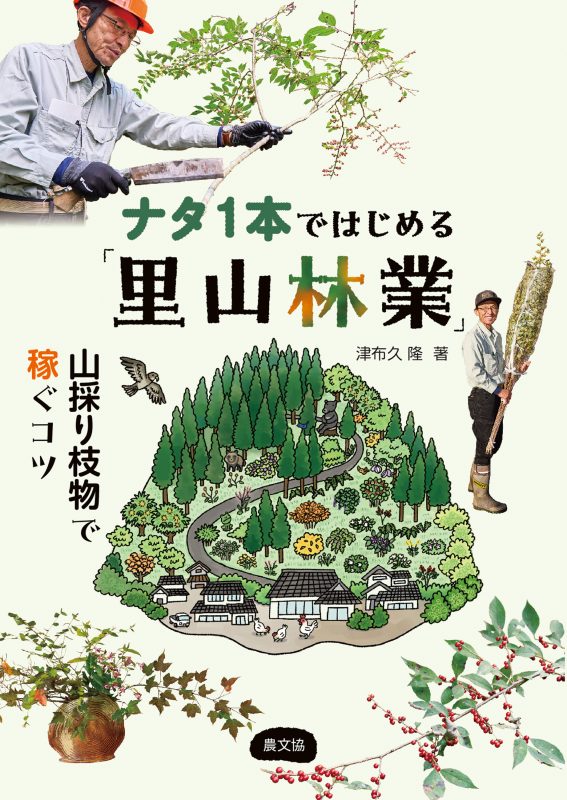

勉強会は「ナタ一本ではじめる「里山林業」」著者の津布久さんのお話からスタートしました。

津布久(つぶく)隆さんは現在森林事務所にお勤めであり、週末はご自身の山で枝物を採り販売など活動をされています。

もりハグ!活動団体さんたちのお悩みとして多く挙がってくるのが「メンバーの高齢化」「活動資金の確保」これらの課題について、今回は「売れる林産物あれこれ」「里山林業の実際」についてお話を伺いました。

津布久さんは著書「ナタ一本ではじめる里山林業」にあるように

(津布久隆著_農文協「ナタ一本ではじめる里山林業」書誌情報ページはこちら)

大きな機械ではなくナタ一本で山に入り、作業なさっているそうです。

軽快なお話から、週末の里山林をじっくり歩き、木々を観察なさる様子がうかがわれます。

やはり気になる話題は「売れる林産物あれこれ」例としてクロモジ、サンショウ、木蝋、マタタビ、ウリハダカエデ、ウリカエデのメープルシロップなど、意外な広葉樹の枝の販売を成功事例なども含めて紹介いただきました。

一例としてクロモジ、「クロモジ」と聞くと真っ先に楊枝を想像しますが。そのクロモジの枝をたくさん購入している会社は「養命酒」なのだそうです。飲んだことがある方もいらしゃるのでは?

養命酒のwebサイトはこちら、クロモジについてたくさんの話題がアップされています

日本中の林地に自生しているクロモジ、もしかしたら皆様の活動地にも⁈

それぞれの樹種の特徴や活用事例、販売時期や販売方法の解説は、今までご自身の手で採取し市場への販売を続けてこられた実績から具体的な伐採と枝の整え方、出荷までの細やかな作業やアイデア、運搬や費用、販売に関する気になるお話も教えてくださいました。

豆知識として花卉場のセリは「セリ下げ」方式が多いのだと伺いました、花卉、特に切り花は鮮度が命のためであることと種類が豊富なため、この方式により時短を図っているそうです。

広葉樹の枝物の需要先として、生け花教室や、グリーンインテリアとしての活用、切り花よりも長持ちする枝物は観葉植物の代わりに大きな枝を楽しむ方がいらっしゃるとのこと、津布久さんが「当たるも八卦当たらぬも八卦みたいなもので...」とおっしゃっていましたが、これは売れないだろうなと思い込んでしまうより、もしかしたら売れるかもと考えて行動するとその先にうれしい結果がついてくるかもしれませんね。

生け花教室などでは意外な広葉樹の実や葉の美しさが喜ばれるとのこと、出荷前には実の美しさを見せるために余分な葉をとるなど手間を惜しまないことも売れるコツだそうです。

津布久さんの講演を聞くうちに「里山林業メガネ」が手に入った方も、すでに里山林業メガネをかけている方はレンズに磨きがかかるようなお話だったのではないでしょうか。

今各地を悩ませているナラ枯れも、かつては人の手が入りまめに切られていたから深刻なことにならなかったのだと伺うと、広葉樹を活用し里山に新たな価値を見出すことは、人を呼び戻すきっかけにもなるだろうし、人が入ると里山が美しく保たれる。里山林が抱える課題を「里山林業」により、現在の課題を解決へ向かわせるものではないのかと感じました。

最後に、津布久さんが講座のまとめとして読んでくださった言葉をご紹介します。(森林環境2018に寄稿された記事のあとがきから)

「景観10年、風景100年、風土1000年」という格言がある。現代の里山は長年の手入れ不足により、伸び放題のタケ類に広葉樹が被圧されていたり、下層にササ等が繁茂し高木樹種の更新が妨げられている景観がもはや「風景」となって定着してしまっている。そしてその陰で確実に消え始めているのが、1000年よりずっとずっと昔から我が国の農山村に根付いてきた、里山の樹木を賢く活かす風土なのである。

「道徳のない経済は罪悪 経済のない道徳は寝言」との二宮尊徳の名言もある。私はこの道徳という言葉は「持続的里山林管理」に置き換えられると思う。

つまり「里山林を持続的管理せずに経済ばかりを追うのは罪悪かもしれない。しかし、経済(収入)なしに持続的に里山林管理をせよというのは寝言」なのだ。

物事を持続させるのは、とにもかくにも収入が必要である。

今後農山村の広葉樹資源の価値が見直され、それらが適正な価格で取引される社会を構築できれば、1000年の風土は今後も継続することだろう。そしてその時に私たちの視界に広がる美しい風景こそ、農山村の「お宝」に他ならないのではなかろうか。

こちらのリンクから森林文化協会ウェブサイト内の記事がご覧いただけます。

津布久さんの近著は下記リンクからも購入できます。

ボリュームたっぷりの本です、ご一読ください!

農文協「ナタ一本ではじめる「里山林業」」の詳細・販売ページはこちら

お問い合わせ

お問い合わせ